华体会体育最新登录地址

看图像在眼前凭空消失 你的大脑还相信眼见为实?

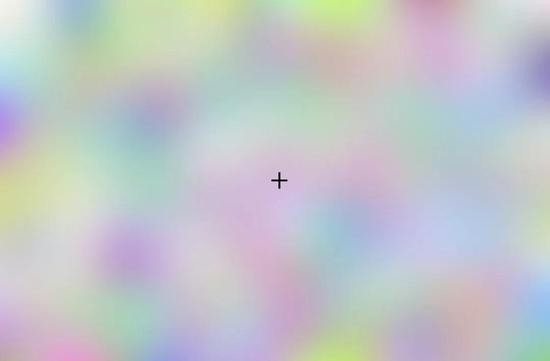

我们先看下面史上最经典的视错觉图,画面中有一个紫色圆环和一个固定不动的十字图案,圆环上一个紫色的小点在顺时针转动。

这时,要求你抛开一切私心杂念,集中所有的注意力盯着中间的十字看30秒左右。

你就会发现,原本那围绕着圈圈转到的紫色小点变成了绿色,很快紫色的圆点慢慢黯淡,最后全部消失了。

回想一下,刚开始几秒的时候,我们是不是看到一个紫色的圆点在圆环上连续转圈圈?但实际上它只是间断的。

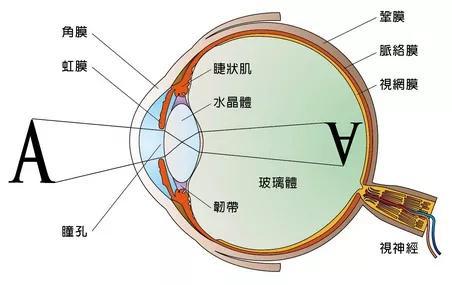

不过,当物体移开之后,视神经对物体的印象并不会马上消失,而要延续0.1-0.4秒的时间。

许多人认为这是因为视觉需要靠感光细胞进行感光,然后它才会将光信号转换为神经电信号,传回大脑引起人体的视觉。

但也有研究者认为这是视网膜不完善造成的,而一部分心理学家认为这是人类的感觉记忆造成。

不可否认的是,当静止画面出现的频率达到一定的时候,我们会自动将这些画面连接在一起,并将看作为动画的错觉。

这得归功于我们另一种常见的视错觉现象,那就是视觉遗像错觉,又被称为负片后像。

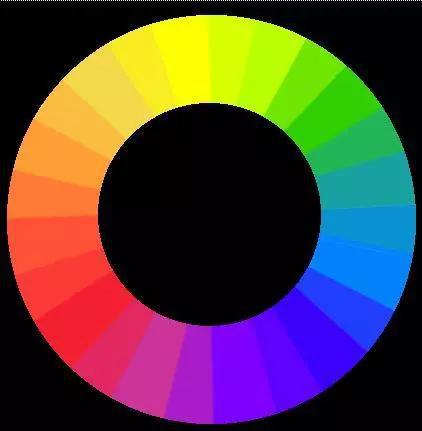

简单地说,就是当你注视一朵绿花一分钟后,将视线转向一面白墙,在白墙上将会看到颜色相反的红花。

这是因为当我们聚焦在某个颜色的点上时间过长时,难免会产生视觉疲劳,因此导致视神经对光的感受性暂时减弱。

其实,此现状在我们生活中并不罕见。比如当我们被对面的车灯晃了一下眼睛时,往往就会看到一个与原来“互补”的图像。

而这里的“互补”可以指明暗,也可以指相反颜色,比如红与绿、蓝与黄、黑与白。

那么,我们现在只剩最后一个疑问了,究竟为什么全部紫色会黯淡甚至全部消失了,留下的只是一个不断转动的绿色圆点?

为了重新见证色彩渐渐消失的神奇,我们再来盯住下图当中的十字,请最好还是不要转移视线,并耐心等待。。。

这正是一种神奇的特克斯勒消逝效应所造成的,它是1804年由一位叫Ignaz Paul Vital Troxler的瑞士医生发现的。

概括来说,当一个人的目光聚焦在某个固定点上之后,观察者余光中的其他视觉刺激源将会在观察者的视野中慢慢淡化直至最后消失。

你可以聚焦在中间闪烁的绿点,大约10秒后,便会看到排列在假想的等边三角形的角落处的一个,两个或所有三个静态黄点消失,然后重新出现。

比如当我们刻意凝视画面,持续接收相同的视觉刺激时,它会自动忽略到这些一成不变又无关紧要的刺激。最终,人们便不会再感知到它。

只有当视线移开时,视觉信息再次更新迭代。这样一来,色彩才能够再次被感知到。

相信不少人都会感叹这个现象的独到之处,可为什么我们平常生活中很少会意识到呢?

这是因为通常情况下,我们的眼睛在不断地运动,导致所见的视觉刺激一直在不断地被刷新。许多科学家认为眼皮的跳动使我们不太感觉得到这种错觉。

如果视觉系统没有“刷新”机制的,恐怕我们盯着镜子久了,连自己身上所有的色彩都会渐渐消失了。

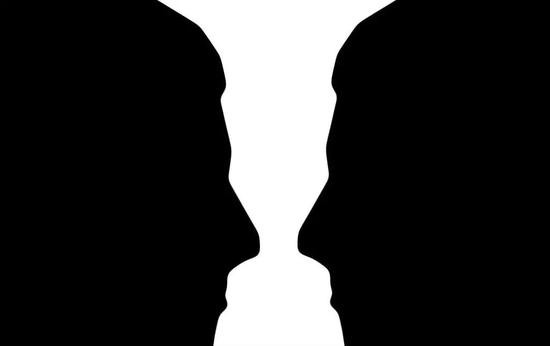

但我们看到的视错觉图形,大都是人们通过巧妙设计出来,在自然界中很少存在这样的图形。

作为进化产物的视觉系统,初次遇到这些图形很自然地会利用它固有的方式去理解,就会出现类似‘理解偏差’的现象。

换句话,这也不失为一种大脑进化不够完美而出现的bug般存在,而且只需要简单的图形和色彩就能将我们骗得团团转了。

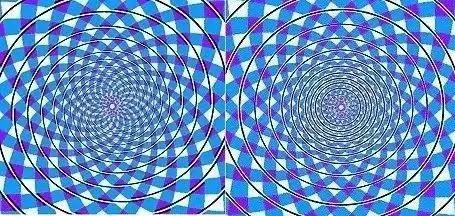

可只要当你拿起笔沿着线条进行描绘就会发现,它们其实只是一系列的同心圆而已。

究竟为何会产生这种错觉呢?这种错觉主要是由图案背景中那些内切于圆,并向外微微斜向发散的黑色线条引起的。

而我们的“视觉习惯”会先入为主地这些黑色线条看作是一个整体,并将其看作是构成同一圆环的部分。当这些它们出现刺激到我们的视觉细胞时,便会诱导产生螺旋错觉。

但大部分无用的都被我们的知觉过滤掉了,只留下了重要的部分才不至于使我们陷入混乱。

也就是,当我们的感觉发生巨大变化时,我们所熟知的特征仍能保持不变。它可以表现在大小、形状、颜色、明亮等方面。

举个例子,就算理智告诉我们下图的人物身高是没改变的,但你真的控制得住自己大脑的想法吗?

其实是设计者利用人眼视觉感知的错觉,让被拍物体与周围环境产生错误的相对性,从而在特定的角度实现这种不可思议的错觉。

看来,人类所说的“眼见为实”是不靠谱的,眼睛是靠不住的,可它带给我们的神奇体验又是独一无二的。

比如撒切尔效应:这样看下面这幅图似乎没什么违和感,但是一旦你将手机倒过来。。。

目前研究者对周边漂流错觉的解释是具有方向选择性的神经元对不同的对比度刺激做出的反应时间存在一定的差异,视觉神经元对高对比度刺激的反应更快。

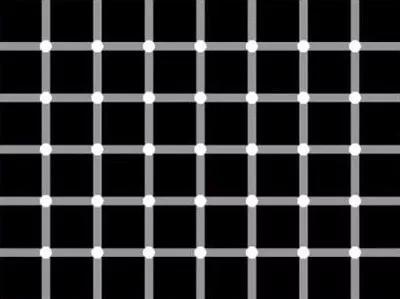

还有下图这张永远追不上的小黑点,但实际上这些跳动的小黑点并不存在,图中只有静止的白点。

目前科学家认为这是由侧抑制导致的错觉。简单来说,当一个小眼受光照刺激时,它周围的小眼反而受到了抑制。

这样一来,眼睛能加强影像的边缘反差、略去细节突出轮廓,使主观视野更清晰。

比如他们想隐藏物体的支持物时,就在周围使用像金属物或白布等明亮的物体,这样黑色背景下的道具显得更暗,群众们便很难看出其中的奥秘。

实际上,视错觉现象早已逐渐应用在人们的生活中,遍布了我们正常的生活、艺术、建筑规划设计的各个面。比如建筑设计师便用视错觉来原将室内设计的更具有空间感。

只不过,令人哭笑不得的是,这些视错觉图成为网上广为流传的测试,是全然不靠谱的做法。

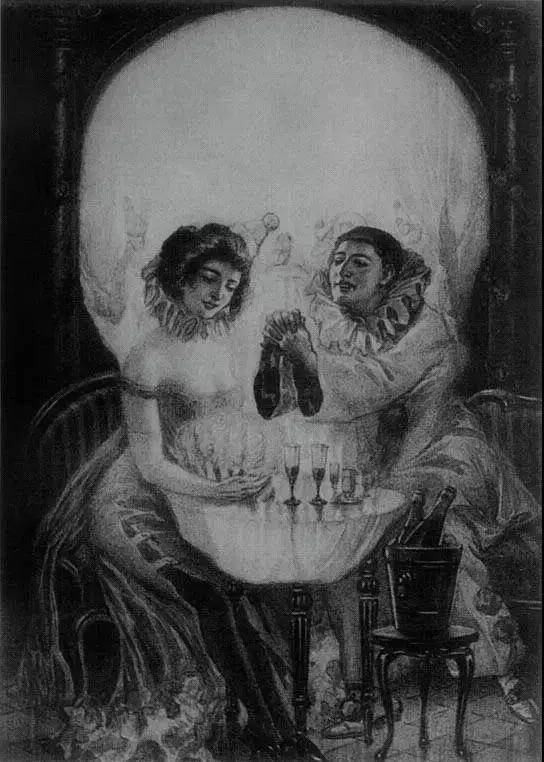

比如下面这张就是测试你的智力你能看道多少张脸呢 ?1—3 张:轻度弱智 ;3—6 张:正常人 ;7—10 张:超乎常人 ;11—13张:天才

好就好在,这些视错觉的‘不按常理出牌’的模式,也成为了窥探大脑运行基础原理重要的窗口。

与其盲目地相信所谓的测试,还不如科学家早日通过它们掌握大脑的基本运行规律,让人类变得更聪明来得实在。